又到了一年开学季,想必各位看官中多多少少也有几个祖国的花朵。上课开心吗,舍友的呼噜声好听吗,隔壁班花好看吗?作为一个过来人,看着这写上学路上牵手作伴的少男少女们,不禁也会有所感慨。当年啊,我也是像现在这样酸溜溜的看着那些早恋人儿的。

您看,人总是喜欢怀念过去的。就算咱还远没到容易惆怅的年龄,就算怀念的都是一些鸡毛蒜皮的小事。我们也还是喜欢点起一根烟故作深沉的说,当年我啊...blablablabla...这不,前段时间魔兽怀旧服一开,那些三十多的老大叔不还是一个个排队砍野猪去了。暴雪的股价也随之飙升5%,这就是怀旧的力量。

要说游戏里最容易让人产生怀旧情绪的,毫无疑问的是那些像素风游戏。咱今天也算蹭着魔兽怀旧服的热度,说说这个总让人形容为游戏界清流的像素风游戏。

▋像素、矢量

那么关于像素风的话题,我还是更愿意先从技术技术层面开始聊起。众所周知的,所谓像素就是组成图像的元素。更通俗点,每个像素就是一个小色块,这些小色块通过点阵形式组成的各种各样的图像。广义上来说,所有点阵形式的图像都是像素图,比如最近在炎炎烈日下军训排练方阵的新生们,就是一个个像素点。

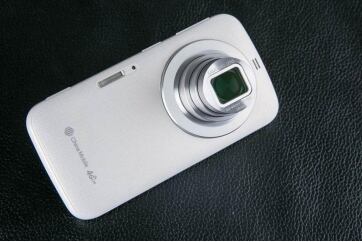

而狭义上来说,就是咱们熟知的位图软件编绘的各种数码图形了。也就是各大手机厂商最喜欢吹的多少多少万像素了。说到这个就又离不开分辨率这一概念了。所谓分辨率就是横纵轴各有多少个像素点。如640x480分辨率就是每行640,每列480个像素点。一共307200个像素,也就是他们说的30万像素了。

我们知道,现在我们看到市面上所有电子屏幕都是通过像素图来展现画面的。任何游戏,任何电影、动画都离不开这一表现形式的。但为何又有像素风游戏和其他游戏的区别呢。其实这一区别并非在意画面的最终表现上,反正我们最终看到的都是像素图,区别是在画面的形成方式上。

计算机中,表示图像的方法有两种,矢量图和栅格。栅格图就是形成图像时分成无数个正方形,通过每个正方形不同的颜色来生成图像,也就是像素图。而矢量图就是通过生成不同的线条和几何图形,再用颜色填充这些图形而最后形成图像。

矢量图

如今几乎所有的3D游戏都是通过矢量来形成图像的,就也是俗称的3D建模。举个例子,比如一代古墓丽影中劳拉的三角胸就是典型的矢量图。做俩三角锥盖在胸口,抹上衣服的颜色就形成了上世纪最性感的游戏女主的大胸了。经过图像处理技术的发展,简单的三角锥变成了数千个面的多面体,才有里如今栩栩如生的欧派。

与此相反的,2D游戏则比较多是使用像素来形成图像。但这并非绝对,矢量并不代表3D,像素图也并非代表2D。他们完全可以两两配对形成一个象限图。其实在PC端早期的游戏中有虚度都是矢量图的2D游戏,比如我在FPS那期聊到的世界上最早的FPS游戏《迷宫战争》就是用简单线条来勾勒画面的2D游戏(伪3D效果)。

而用像素点来形成3D画面我们则可以换一个名词——体素。也就是把小正方形换成一个个小立方体。这些立方体像堆积木一样堆成了3D的模型,比如《我的世界》又或者是动画《骑士快跑》就是这样做的。

虽说如此,但是2D矢量图游戏的效果咱们也都见到了。并且矢量图最终还是需要分解成一个个小色块才能在屏幕上渲染出来。但早期像素图游戏的画面也好不到哪里去。比如世界上最早的像素游戏《双人台球》也就是拿一个小白块代表台球的水平。直到8bit机的出现。

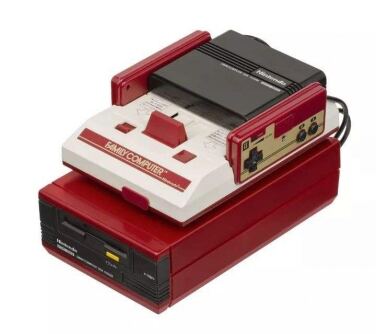

所谓8bit机,就是计算机单次运行时所能演算的二进制位数。8bit代表着计算机能够解析2的8次方,也就是256种颜色。如今我们熟知的雅达利2600游戏机、任天堂FC红白机、Gameboy掌机等就是8bit机。而我们常说的像素风,最多的说的是模仿8bit机上的游戏画面风格。

伴随着这些8bit机器的火爆,那些游戏机上的经典游戏也深深印刻在了玩家们的DNA当中去。《超级马里奥》、《魂斗罗》、《沙拉曼陀》这些游戏就算是放在今天也依旧让人津津乐道。随着电子技术的发展,16bit、32bit的出现,矢量图绘编游戏图像的方式渐渐完全脱离了人们的视野。

直到3D时代的到来。前面咱们说过,像素图发展到3D领域就是所谓的体素。而体素应用到游戏中最主要的是用于场景的建模。如《三角洲特种部队》等游戏中建筑就是使用的体素建模。体素发展的后期甚至可以实现场景破坏或者用于人物建模。这看似一切完美,然而体素却存在一个致命缺陷,那就是只能在CPU上运算。

而另一边,2000年图形加速卡的出现实现了单独、快速的渲染矢量三角形。这两者的区别就好比如今的集显和独显。将图像渲染的任务独立到图形加速卡以后,CPU得以剩余更多的空间用于游戏流程、物理模拟等运算工作。而且使用图形加速卡的渲染的要比CPU块上许多。因而进入3D时代以后,体素则被矢量图完全反超,像素图像也渐渐的成为了时代的眼泪而被主流游戏厂商所抛弃。